ひょんなことから、箱根でつくられた入れ子人形たちを手に入れました。

蒐集家の収蔵品だったようで、『木地師研究 第206号』(2016年)という日本木地師学会の機関紙もついていて、それに蒐集家であった元の持ち主の飯島進さんが書いた、入れ子人形に関する一文、「弁慶入れ子、七福神入れ子、羽子板入れ子について」が掲載されていました。

これによると、これら入れ子人形は日本国内で売られるというより、明治、大正期の交易品として使われたもので、日本国内ではほとんど見受けられなかったとのことですが、題材は弁慶、七福神など日本人になじみの深いものだったので、生み出された初期には国内向けだったことが考えられます。

しかし、電動轆轤の無かった時代に、木を薄く挽いてしかも入れ子にできる高度な技術を持った職人さんは限られていただろうし、手間賃も売値も高額であったろうから、だんだん輸出品として定着したのではないかと推測します。

と言っても、七福神や達磨の入れ子は、日本でも広く売られていました。

それを裏づける一つに、19世紀末にロシアでマトリョーシカが生まれましたが、マトリョーシカ誕生は、箱根にロシア正教の保養所があり、そこを訪れたロシア人が持ち帰った七福神の入れ子に触発されたのではないかという一説があります。

もっとも、ロシアの「玩具博物館」に収蔵されている「日本の老人(七福神?)」の底には、『

マトリョーシカのルーツを探して』によると、MADE IN 〇〇〇〇〇との赤いゴム印が押されているようなので、日本ではなく海外で手に入れたものとも考えられます。

また、道上克さんの『

マトリョーシカアルバム【追加分】』によると、底にゴム印が押されるようになったのは、明治32年(1899年)以降ということなので、そうすると、マトリョシカの誕生と、ロシアの「玩具博物館」に収蔵されている「日本の老人」の関係はなかったとも考えられます。

それはさておき、私は箱根ではなく筑波山(の温泉?)で土産物として売られたと思われる、

「筑波山」と書かれた七福神を持っています。

|

| 『マトリョーシカアルバム』より |

また、道上克さんの『

マトリョーシカアルバム』に、底に書き込みがある七福神が載っていて、それには「明治32年9月中島兼房草津温泉ヨリ」と書かれています。これらのことから、箱根でつくられた七福神の入れ子は、日本の箱根だけでなく、箱根以外の観光地でも、土産物として売られていたことがわかります。もっとも、『マトリョシカアルバム【追加分】』には、各地の温泉地で販売されていたのは明治時代と書かれています。

私が七福神の入れ子の存在を知ったのは、『マトリョシカ大圖鑑』(沼田元氣著、二見書房、2010年)だったと記憶しています。

『マトリョーシカのルーツを探して』には、「箱根細工と入れ子七福神」という章もありますが、これらで語られているのは七福神の入れ子だけで、飯島さんの紹介している弁慶入れ子や羽子板入れ子には言及されていません。

ところが、道上克さんの『マトリョーシカアルバム』や、『マトリョーシカアルバム【追加分】』には、七福神でもない、達磨でもない、弁慶と羽子板を含む入れ子人形が数種類紹介されています。

さて、手に入れた3体の七福神のうち、一番大きい七福神の福禄寿は高さが13センチほどで、その中には順番に、布袋、大黒天、恵比寿天、毘沙門天、寿老人が入っていますが、最小の弁財天が失われています。

底にスタンプはありません。明治時代につくられたものと思われます。

中サイズの入れ子は、中がまったく失われていました。いつごろつくられたものか、不明です。

そして、小さいサイズの入れ子は5体組みのもののようですが、3番目と5番目の2つが失われています。

上の写真の右は、小さいサイズの入れ子と、同時期に同地域でつくられたと思われる

入れ子です。

これは昭和58年ごろつくられたもの、箱根では昭和30年(1955年)から入れ子がつくれる工人がいなくなり、以後、七福神などの入れ子人形はつくられてないので、どちらも宮城県の鳴子、あるいは遠刈田でつくられたものと考えられます。

5体だけで完全形なので、5福神なのか、ただの老人たちなのかどちらでしょう?

サイズを小さくしたので7体つくるのが困難になった結果と思われます。

『マトリョーシカのルーツを探して』によると、箱根細工は、湯宿を経営する主人たちが自ら挽き物をつくって土産物として売る場合もあれば、東海道の方から荷を担いで売りに来た行商人が宿を回って販売することもありました。

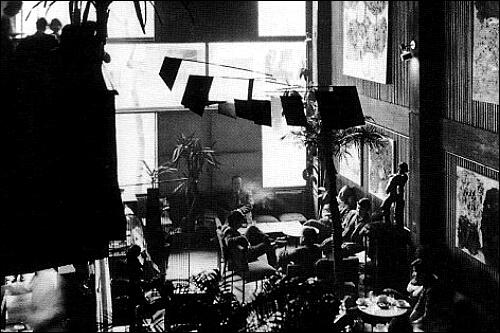

弘化2年(1845年)刊行の滑稽本『温泉土産箱根草』は、江戸の町人3人が箱根七湯に出かけて行く道中と、湯治の様子を愉快に描いたものですが、宿に箱根細工の荷を担いできたあきんどと、くつろぐ町人3人のやり取りの中に、

「面白いものがあれば買ってやろう」

「新工夫の細工物がございます」

(中略)

「菓子盆に乗っているのは何だい」

「玉子でございます」

「茹でてあるのか」

「いえ、木でできています。割ってご覧じまし。中にまだ幾側にも玉子ができております」

というのがあることからも、箱根の入れ子細工としてはまず

入玉子ができ、そののちに七福神などができたようだと、著者の熊野谷葉子さんは書かれています。

|

| 滑稽本『温泉土産箱根草』の挿絵 |

挿絵を見て、熊野谷さんはあきんどが担いできた箱の片隅に入玉子が見えるようだと書かれていますが、どうでしょう?