『新編・越後三面山人記(えちごみおもてやまんどき)』(田口博美、ヤマケイ文庫、2016年)は、著者の田口博美さんが、民俗文化研究所の姫田忠義氏に誘われて、ダムで沈むことが決定していた三面村(みおもてむら)の日常を十六ミリフィルで写しながら、フィールドノートもとっていた、その記録をまとめた本です。

文庫のもととなった単行本が出たのは1992年、私は単行本も持っていますが、どこへしまったか、ちょっと失せています。

映画、『越後奥三面・山に生かされた日々』は、封切りしてから間もなく観る機会がありました。

数年後に、沈んだ村のその後を追った、『越後奥三面第二部・ふるさとは消えたか』との二本立ての上映会があり、そのときは、二本を続けて観ました。

そのどちらか、あるいは両方だったか、監督の姫田さんが上映会にいらして、お話を伺ったこともありました。姫田さんお一人ではなかったような気がするので、もしかしたら田口さんもご一緒だったかもしれません。

『越後三面山人記』は、その映画の感動を思い出す、読み応えのある本です。

第一章 狩りの日の出来事

第二章 降りしきる雪の中で-冬-

第三章 山の鼓動とともに-春-

第四章 むせるような緑に抱かれて-夏-

第五章 時雨れる雲の下で-秋-

第六章 山人の自然学

という構成になっています。

四季に即して、村の生活が淡々と綴られているのですが、筆の力か、村の様子が映像のように目の前に浮かんできます。

とくに、田口さんに語ってくれる村の人たちの言葉が、どれも深く、心にしみます。

「狩りで山歩くときなんぞはなっ、ハー、自分が人間であることもわすれるんだわっ。オレも山の一匹の獣と同じで、獲物追うんだわっ。何を考えるってこともねぇ、夢中で体動かして、必死で追うんだわっ。獣獲るんだものなっ、獣にならねば獲ることできねぇはでなっ。オラっ山さ入れば、獣と同じだぞうっ。山も谷も翔んで歩くんだわっ」

これは、やっとのことでクマ狩りに連れて行ってもらった田口さんが、足を踏み外してけがをして、みんなに迷惑をかけてしまったと気落ちしているときに、いろいろな人が声をかけてくれた言葉の中の一つです。

「クマがどこ行ったかっていうのは、あてずっぽうでいっているんではねぇんさ。自分がクマになったつもりで考えて、いってるんさ。クマ獲るためには、まずクマになることからはじめねばなんねぇんさ。それができねぇとクマは獲れねぇ。だからクマから学ばねばねぇわけなんさ」

山人は、何度も、山に学ばなくてはならない、獣に学ばなくてはならない、魚に学ばなくてはならないと、その生き方を語ってくれます。

そうでなければ生き残っては来られなかったと言います。

「都会の人方が、山で遭難したとか、ケガしたとか、命取られたなんて、テレビのニュースでときどきあるけどねぇ、オレたちには考えられねぇこった。そんなごとしてたら、村がなくなっちまうでしょう。だから学ばねばねぇんさ。山に」

「山をあなどってはなんねぇんだ。自然というものはおっかねぇもんだ。そのおっかなさがわからねば一人前の山人にはなれねぇんだ。かといって知り尽くすなんてこともできねぇことだ。だから山人はいつでも学ぶんさ。オラたちは山さ遊びに行くんじゃねぇすけ。仕事だ。生活のためだもんな」

初春、一年に一度だけ、クマを獲るのに適した季節がやってきます。村の人たちはチームをつくって、熊を追います。

クマを仕留めたときは、山の神への儀礼を忘れません。神に感謝をささげた後に、みんなで美味しいクマ鍋を囲みます。

クマの肉は、猟に参加人たちの人数に等分します。

さらに、くじで番号札を引き、番号順に肉を受け取ります。それが、村の人たちのいつも言う、

「平らにする」

ということです。なんでも、平等を心がけます。

クマの肉を均等に分配した後は、狩りに加わらなかった人たちも参加して、熊の胆や毛皮は欲しい人が買います。

春の終わりには、出小屋に、家族そろってゼンマイ採りに行きます。子どもたちには、学校のゼンマイ休みがあり、親とともに参加します。

出小屋と言っても、素敵にできています。

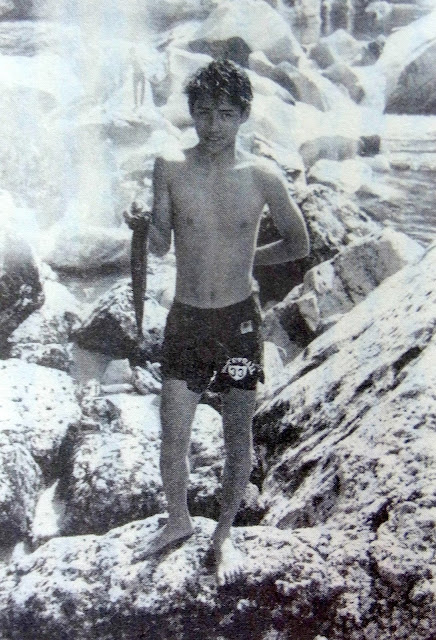

夏、子どもたちは川で、イワナ、ヤマメ、マスなどを捕ります。

潜って、素手で捕まえるのですが、三面の子どもたちは誰でも、上手に捕まえます。

魚の習性を知り、魚の気持ちになって、向かうからです。

三面村は、1985年に閉村しました。